Verdad y perspectiva, en El Espectador, de Ortega

El prospecto de El Espectador me ha valido numerosas cartas llenas de afecto, de interés, de curiosidad. Una de ellas concluye: “Pero siento que se dedique usted exclusivamente a ser espectador”.

Me urge tranquilizar a este amigo lejano, y para ello tengo que indicar algo de lo que yo pienso bajo el título de El Espectador. La integridad de los pensamientos tras esa palabra emboscados sólo puede desenvolverse en la vida misma de la obra.

Vuelva a la tranquilidad este lejano amigo que me escribe, y para el cual -¡gracias le sean dadas!- no es por completo indiferente lo que yo haga o deje de hacer: la vida española nos obliga, queramos o no, a la acción política. El inmediato porvenir, tiempo de sociales hervores, nos forzará a ella con mayor violencia. Precisamente por eso yo necesito acotar una parte de mí mismo para la contemplación. Y esto que me acontece, acontece a todos. Desde hace medio siglo, en España y fuera de España, la política -es decir, la supeditación de la teoría a la utilidad- ha invadido por completo el espíritu. La expresión extrema de ello puede hallarse en esa filosofía pragmatista que descubre la esencia de la verdad, de lo teórico por excelencia, en lo práctico, en lo útil. De tal suerte, queda reducido el pensamiento a la operación de buscar buenos medíos para los fines, sin preocuparse de éstos. He ahí la política: pensar utilitario.

La pasada centuria se ha afanado harto exclusivamente en allegar instrumentos: ha sido una cultura de medios. La guerra ha sorprendido al europeo sin nociones claras sobre las cuestiones últimas, aquellas que sólo puede aclarar un pensamiento puro e inútil. Nada más natural que, reaccionando contra ese exclusivismo, postulemos ahora frente a una cultura de medios una cultura de postrimerías.

Situada en su rango de actividad espiritual secundaria, la política o pensamiento de lo útil es una saludable fuerza de que no podemos prescindir. Si se me invita a escoger entre el comerciante y el bohemio, me quedo sin ninguno de los dos. Mas cuando la política se entroniza en la conciencia y preside toda nuestra vida mental, se convierte en un morbo gravísimo, La razón es clara. Mientras tomemos lo útil como útil, nada hay que objetar. Pero si esta preocupación por lo útil llega a constituir el hábito central de nuestra personalidad, cuando se trate de buscar lo verdadero tenderemos a confundirlo con lo útil. Y esto, hacer de la utilidad la verdad, es la definición de la mentira. El imperio de la política es, pues, el imperio de la mentira.

De todas las enseñanzas que la vida me ha proporcionado, la más acerba, más inquietante, más irritante para mí ha sido convencerme de que la especie menos frecuente sobre la tierra es la de los hombres veraces. Yo he buscado en torno, con mirada suplicante de náufrago los hombres a quienes importase la verdad, la pura verdad, lo que las cosas son por sí mismas, y apenas he hallado alguno. Los he buscado cerca y lejos, entre los artistas y entre los labradores, entre los ingenuos y los "sabios". Como Ibn-Batuta, he tomado el palo del peregrino y hecho vía por el mundo en busca, como él, de los santos de la tierra, de los hombres de alma especular y serena que reciben la pura reflexión del ser de las cosas. ¡Y he hallado tan pocos, tan pocos, que me ahogo!

Sí: congoja de ahogo siento, porque un alma necesita respirar almas afines, y quien ama sobre todo la verdad necesita respirar aire de almas veraces. No he hallado en derredor sino políticos, gentes a quienes no interesa ver el mundo como él es, dispuestas sólo a usar de las cosas como les conviene. Política se hace en las academias y en las escuelas, en un libro de versos y en el libro de historia, en el gesto rígido del hombre moral y en el gesto frívolo del libertino, en el salón de las damas y en la celda del monje. Muy especialmente se hace política en los laboratorios: el químico y el histólogo llevan a sus experimentos un secreto interés electoral. En fin, cierto día, ante uno de los libros más abstractos y más ilustres que han aparecido en Europa desde hace treinta años, oí decir en su lengua al autor: Yo soy ante todo un político. Aquel hombre había compuesto una obra sobre el método infinitesimal contra el partido militarista triunfante en su patria.

Hace falta, pues, afirmarse de nuevo en la obligación de la verdad, en el derecho de la verdad.

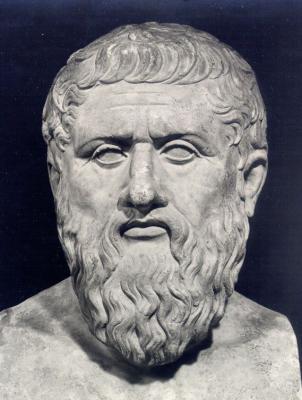

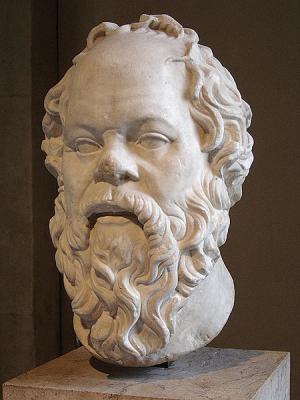

En El libro de los Estados decía don Juan Manuel: "Todos los Estados del mundo se encierran en tres: al uno llaman defensores, et al otro oradores, et al otro labradores". ¡Perdón, Infante; el mundo así resultaría incompleto! Yo pido en él un margen para el estado que llaman de los espectadores. El nombre goza de famosa genealogía: lo encontró Platón. En su República concede una misión especial a lo que él denomina filoqeamoneV -amigos de mirar; son los especulativos, y al frente de ellos los filósofos, los teorizadores-, que quiere decir los contemplativos.

El Espectador tiene, en consecuencia, una primera intención: elevar un reducto contra la política para mí y para los que compartan mi voluntad de pura visión, de teoría.

El escritor, para condensar su esfuerzo, necesita de un público, como el licor de la copa en que se vierte. Por esto es El Espectador la conmovida apelación a un público de amigos de mirar, de lectores a quienes interesen las cosas aparte de sus consecuencias, cualesquiera que ellas sean, morales inclusive. Lectores meditabundos que se complazcan en perseguir la fisonomía de los objetos en toda su delicada, compleja estructura. Lectores sin prisa, advertidos de que toda opinión justa es larga de expresar. Lectores que al leer repiensen por sí mismos los temas sobre que han leído. Lectores que no exijan ser convencidos, pero, a la vez, se hallen dispuestos a renacer en toda hora de un credo habitual a un credo insólito. Lectores que, como el autor, se hayan reservado un trozo de alma antipolítico. En suma: lectores incapaces de oír un sermón, de apasionarse en un mitin y juzgar de personas y cosas en una tertulia de café.

A hombres y mujeres de tan rara índole se dirige El Espectador, que es un libro escrito en voz baja.

Suele, con Goethe, oponerse la gris teoría a la vida, al palpitante arco iris de la existencia. No discutiré ahora cuál sea el verdadero sentido de tal oposición[1]. Pero he de prevenir una mala inteligencia. Cuando leo que Aristóteles hace consistir la beatitud, esto es, la vida perfecta, en el ejercicio teórico, en el pensar, siento que dentro de mí la irritación perfora el respeto hacia el Estagirita. Me parece excesivamente casual que Dios, símbolo de todo movimiento cósmico, resulte un ser ocupado en pensar sobre el pensar. Este afán de divinizar el oficio y el menester que cumplimos sobre la Tierra, este prurito de no contentarse cada cual con lo que es, si esto que es no parece lo mejor y sumo, se me antoja un resto de política que perdura hasta en las más altas dialécticas. Aristóteles quiere hacer de Dios un profesor de filosofía en superlativo.

Yo ando muy lejos de pretender semejante cosa. No asevero que la actitud teórica sea la suprema; que debamos primero filosofar, y luego, si hay caso, vivir. Más bien creo lo contrarío. Lo único que afirmo es que sobre la vida espontánea debe abrir, de cuando en cuando, su clara pupila la teoría, y que entonces, al hacer teoría ha de hacerse con toda pureza, con toda tragedia. El mal -dice Platón- viene a las repúblicas de que no hace cada cual lo suyo. Esto es lo decisivo: ta eautou prattein. Me parece admirable, por ejemplo, que Don Juan deje resbalar su corazón sobre la múltiple feminidad. Lo que me enoja es que Don Juan teorice el amor. ¡No: que haga lo suyo! Una mujer te espera: puede renovar su perpetua aventura, dulce y amarga, en que se siembra la flor y nace la espina. Pero no se empeñe en conquistarnos la verdad con su empaque de gallo: sería inútil y además indecente.

Acentuar esta diferencia entre la contemplación y la vida -la vida, con su articulación política de intereses, deseos y conveniencias-, era necesario. Porque El Espectador lleva una segunda intención: él especula, mira- pero lo que quiere ver es la vida según fluye ante él.

Con razón se tachaba de gris la teoría, porque no se ocupaba más que de vagos, remotos y esquemáticos problemas. La historia de la ciencia del conocimiento nos muestra que la lógica, oscilando entre el escepticismo y el dogmatismo, ha solido partir siempre de esta errónea creencia: el punto de vista del individuo es falso. De aquí emanaban las dos opiniones contrapuestas: es así que no hay más punto de vista que el individual, luego no existe la verdad -escepticismo; es así que la verdad existe, luego ha de tomarse un punto de vista sobreindividual -racionalismo.

El Espectador intentará separarse igualmente de ambas soluciones, porque discrepa de la opinión donde se engendran. El punto de vista individual me parece el único punto de vista desde el cual puede mirarse el mundo en su verdad. Otra cosa es un artificio.

Leibniz dice: “Comme une même ville regardée de différents côtés parait toute autre et est comme multipliée perspectivement, il arrive de même, que par la multitude infinie des substances simples -es decir, de conciencias-, il y a comme autant de différents univers, qui ne sont pourtant que les perspectives d'un seul selon les différents points de vue de chaque monade”[2]. [“Igual que una misma ciudad parece del todo diferente mirada desde diferentes lados y está como multiplicada en perspectivas, sucede igual que, para la multitud infinita de las sustancias simples [mónadas; conciencias las llama Ortega], hay como otros tantos diferentes universos, que sin embargo no son sino las perspectivas de uno solo según los diferentes puntos de vista de cada mónada]. (Traducción mía).

La realidad, precisamente por serlo y hallarse fuera de nuestras mentes individuales, sólo puede llegar a éstas multiplicándose en mil caras o haces.

Desde este Escorial, rigoroso imperio de la piedra y la geometría, donde he asentado mi alma, veo en primer término el curvo brazo ciclópeo que extiende hacia Madrid la sierra de Guadarrama. El hombre de Segovia, desde su tierra roja, divisa la vertiente opuesta. ¿Tendría sentido que disputásemos los dos sobre cuál de ambas visiones es la verdadera? Ambas lo son ciertamente, y ciertamente por ser distintas. Si la sierra materna fuera una ficción o una abstracción o una alucinación, podrían coincidir la pupila del espectador segoviano y la mía. Pero la realidad no puede ser mirada sino desde el punto de vista que cada cual ocupa, fatalmente, en el universo. Aquélla y éste son correlativos, y como no se puede inventar la realidad, tampoco puede fingirse el punto de vista.

La verdad, lo real, el universo, la vida -como queráis llamarlo- se quiebra en facetas innumerables, en vertientes sin cuento, cada una de las cuales da hacia un individuo. Si éste ha sabido ser fiel a su punto de vista, sí ha resistido a la eterna seducción de cambiar su retina por otra imaginaría, lo que vi será un aspecto real del mundo.

Y viceversa: cada hombre tiene una misión de verdad. Donde está mí pupila no está otra: lo que de la realidad ve mi pupila no lo ve otra. Somos insustituíbles, somos necesarios. "Sólo entre todos los hombres llega a ser vivido lo humano" -dice Goethe-. Dentro de la humanidad cada raza, dentro de cada raza cada individuo es un órgano de percepción distinto de todos los demás y como un tentáculo que llega a trozos de universo para los otros inasequibles.

La realidad, pues, se ofrece en perspectivas individuales. Lo que para uno está en último plano, se halla para otro en primer término. El paisaje ordena sus tamaños y sus distancias de acuerdo con nuestra retina, y nuestro corazón reparte los acentos. La perspectiva visual y la intelectual se complican con la perspectiva de la valoración. En vez de disputar, integremos nuestras visiones en generosa colaboración espiritual, y como las riberas independientes se aúnan en la gruesa vena del río, compongamos el torrente de lo real.

El chorro luminoso de la existencia pasa raudo: interceptemos su marcha con el prisma sensitivo de nuestra personalidad, y del otro lado, sobre el papel, sobre el libro, se proyectará un arco iris. Sólo de esta suerte se liberta la teoría de su tono en gris menor.

El Espectador mirará el panorama de la vida desde su corazón, como desde un promontorio. Quisiera hacer el ensayo de reproducir sin deformaciones su perspectiva particular. Lo que haya de noción clara irá como tal; pero irá también como ensueño lo que haya de ensueño. Porque una parte, una forma de lo real es lo imaginario, y en toda perspectiva completa hay un plano donde hacen su vida las cosas deseadas.

Voy, pues, a describir la vertiente que hacia mí envía la realidad. Si no es la más pintoresca, ¿tengo yo la culpa? Situado en El Escorial, claro es que toma para mí el mundo un semblante carpetovetónico.

Tal es la intención que me mueve. Como se advierte, excluye de una manera formal el deseo de imponer a nadie mis opiniones. Todo lo contrario: aspiro a contagiar a los demás para que sean fíeles cada cual a su perspectiva.

¿Servirá de algo a alguien El Espectador? No lo puedo asegurar; pero interpreto como buen augurio que su proyecto nació en una explosión de alegría impersonal, de confianza en el porvenir de los hombres. Antes y más allá del clarín que hacen resonar las batallas transitorias, los que hemos llegado al medio del camino de la vida habíamos percibido el tema de alborada que en su cuerno de caza modula el Destino. Pasaremos por horas de amargura individual y colectiva, pero en el fondo de nuestra conciencia hallamos como la seguridad de que, en suma, damos vista a una época mejor.

Entrevemos una edad más rica, más compleja, más sana, más noble, más quieta, con más ciencia y más religión y más placer -donde puedan desenvolverse mejor las diferencias personales e infinitas posibilidades de emoción se abran como alamedas donde circular.

Mas la sana esperanza parte de la voluntad como la flecha del arco. Esa edad mejor sazonada depende de nosotros, de nuestra generación. Tenemos el deber de presentir lo nuevo; tengamos también el valor de afirmarlo. Nada requiere tanta pureza y energía como esta misión. Porque dentro de nosotros se aferra lo viejo con todos sus privilegios de hábito, autoridad y ser concluso. Nuestras almas, como las vírgenes prudentes, necesitan vigilar con las lámparas encendidas y en actitud de inminencia. Lo viejo podemos encontrarlo dondequiera: en los libros, en las costumbres, en las palabras y los rostros de los demás. Pero lo nuevo, lo nuevo que hacia la vida viene, sólo podemos escrutarlo inclinando el oído pura y fielmente a los rumores de nuestro corazón. Escuchas de avanzada, en nuestro puesto se juntan el peligro y la gloria. Estamos entregados a nosotros mismos; nadie nos protege ni nos dirige. Si no tenemos confianza en nosotros, todo se habrá perdido. Si tenemos demasiada, no encontraremos cosa de provecho. Confiar, pues, sin fiarse. ¿Es esto posible? Yo no sé si es posible, pero veo que es necesario.

Hegel encontró una idea que refleja muy lindamente nuestra difícil situación, un imperativo que nos propone mezclar acertadamente la modestia y el orgullo: "Tened -dice- el valor de equivocaros".

Después de todo es el mismo principio que, según los biólogos recientes, gobierna los movimientos del infusorio en la gota de agua: Trial and error -ensayo y error.

1916. [El Espectador, tomo I, 1916].

[1] En algún número posterior aparecerá el ensayo Acción y contemplación, donde desarrollo el tema de las relaciones entre teoría y vida. La nueva biología ofrece material abundante para renovar este problema.

[2] Como ha de hablarse en estos tomos muy frecuentemente del perspectivismo, me importa advertir que nada tiene de común esta doctrina con lo que bajo el mismo nombre piensa Nietzsche en su obra póstuma La Voluntad de Poderío, ni con lo que, siguiéndole, ha sustentado Vaihinger en su libro, reciente La Filosofía del Como si. Es más, del párrafo transcrito de Leibniz apártese cuanto en él hay de referencias a un idealismo monadológico.