La ética de Sócrates

Sócrates vivió en Atenas durante el siglo quinto a. C. Es la época de Pericles, de la democracia y del esplendor de Atenas (el arte griego). Filosóficamente es también la época de Sócrates y de los Sofistas.

Sócrates fue el maestro de Platón, considerado este último uno de los más grandes filósofos que han existido, y ha pasado a la historia como el modelo o prototipo del filósofo, pese a que nunca escribió nada. Sabemos de él por los escritos y los testimonios de Platón, sobre todo, pero también de Jenofonte y Aristófanes.

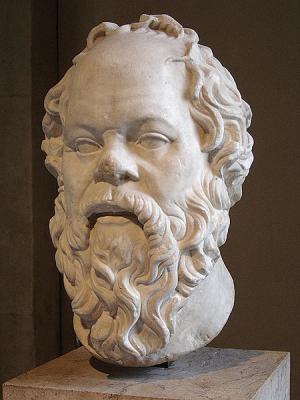

No era hombre físicamente hermoso, ni de familia noble o rica, ni era tampoco un gran orador, al menos según el gusto antiguo, sin embargo su influencia ha sido extraordinariamente importante. Seguramente por el retrato, magnífico, que de él realiza en sus obras, en sus Diálogos, su discípulo Platón, quien le hace aparecer como protagonista en casi todos sus escritos. En los primeros escritos de juventud, a decir de los especialistas, podemos rastrear el genuino pensamiento socrático sin confundirlo con el del propio Platón. Algunas de estas obras son: la Apología de Sócrates, el Critón, el Eutifrón y el Gorgias.

Además de la devoción de Platón por su maestro, la condena a muerte de éste, tras una acusación injusta, y su posterior ejecución, sin duda contribuyeron a engrandecer su figura. La de un hombre sabio e íntegro, incorruptible, generoso, consciente de su misión y que supo mostrar con su vida y con su muerte una de sus enseñanzas fundamentales: que es preferible sufrir la injusticia antes que cometerla[1]. Su respeto por la ley, por las leyes de la ciudad en la que siempre vivió, le hizo rehusar la huida de la cárcel (no hubiese sido difícil, a sus amigos y discípulos ricos, sobornar al carcelero, pues hubo tiempo[2] y oportunidades para ello), el exilio, igual que su honestidad y sinceridad (acaso también su testarudez) le llevaron a defenderse a sí mismo, en vez de utilizar los recursos y triquiñuelas habituales en su época para ablandar a los jueces. Un jurado de quinientas personas le declaró culpable por un margen de unos 60 votos; una prueba de que la mayoría no siempre tiene la razón.

¿De qué se le acusaba? Dos ciudadanos, de cuyo nombre no deseo ahora ni acordarme, presentaron la acusación formal: introducir dioses nuevos en la ciudad y corromper a la juventud. Dice Jeanne Hersch que la verdadera razón era, sin embargo, “que lo cuestionaba todo: la naturaleza y el derecho del poder, la autoridad, la religión, la idea que se tenía de los dioses, de la virtud, del bien y de la justicia, del mal y de la injusticia. Su crítica no escatimaba nada y tenía evidentemente un alcance político. Por ello fue juzgado peligroso”[3].

Pero Sócrates hablaba también de una voz divina que escuchaba en su interior, el aviso de un daimon o divinidad particular; un “genio” o un “ángel”, un ser intermedio entre los dioses y los hombres, que generalmente le disuadía de realizar alguna acción o, en menor medida, le animaba a llevarla a cabo. Como nos dice Jenofonte, esta señal divina tenía, para Sócrates, un papel análogo al que cumplían los oráculos, los augurios o las formas tradicionales de adivinación.

El llamado demonio socrático, que algunos interpretan como la voz de la conciencia, en todo caso tiene que ver con la convicción del propio Sócrates de haber recibido un encargo divino: incitar y despertar a sus conciudadanos aconsejándoles que se cuidasen ante todo de su alma, de los bienes propios del alma que la mejoran y embellecen, en vez de perseguir con tanto afán los bienes externos, las riquezas, los honores y la fama, el poder y las influencias, o el disfrute de placeres sin límite.

La frase: “sólo sé que no sé nada” también se atribuye al Sócrates histórico. En ella puede haber un poco de ironía, pues la ironía era algo muy propio de Sócrates, pero seguramente también la convicción de que las verdades no se alcanzan fácilmente, que deben buscarse de manera incansable y con la mente abierta, que uno debe estar alerta ante el autoengaño (los seres humanos aceptamos con facilidad el propio engaño, bien para justificar nuestras acciones, bien para eludir responsabilidades), que deben buscarse siempre las mejores razones para fundamentar nuestra acción, que hay que ser dialogante y estar dispuesto a aceptar los argumentos de los demás si son más convincentes que los nuestros.

La belleza de la verdad y de la sabiduría es tal que nunca cabe en un pensamiento cerrado o dogmático. Cuando el amigo de Sócrates, Querefonte, preguntó al oráculo de Apolo, en la ciudad de Delfos, si había alguien más sabio que Sócrates y la voz divina le respondió que no, el propio Sócrates, que no se consideraba sabio, pero que creía que la divinidad no puede mentir, interpretó las palabras del oráculo en el sentido siguiente: los seres humanos de ordinario creen saber lo que en realidad desconocen, mientras que yo, Sócrates, soy consciente de mi propia ignorancia. Es sólo por esto por lo que el oráculo me considera más sabio que ellos.

Sócrates pensaba que una vida sin búsqueda, sin investigación, sin inquietud por conocer, no era una vida digna del ser humano. Maestro en el arte del diálogo, preguntaba una y otra vez a sus interlocutores qué entendían por la justicia, la piedad, el valor, la amistad o cualquier otra cosa; preferentemente, eso sí, asuntos morales. Buscaba Sócrates con ello encontrar una definición universal, objetiva, acerca de los valores, de lo que es bueno o excelente en sí mismo. Mediante la técnica de la refutación mostraba, conduciendo el debate, que las definiciones que se proponían eran insuficientes y que había que seguir reflexionando; mostraba a los interlocutores que las ideas que tenían no eran suficientemente ciertas y, desde luego, al ponerlos en evidencia, Sócrates debió ganarse más de un enemigo: personas recelosas, envidiosas o resentidas, que más tarde se alegrarían de su procesamiento. A Sócrates le llamaban el tábano, ya que no dejaba de insistir y apremiar, de sacudir las conciencias y aguijonearlas, de incordiar a los cómodos, satisfechos y egoístas, para que se cuestionasen a sí mismos y cambiasen y mejorasen su forma de vida.

Por lo que acabamos de decir, se comprenderá que un rasgo esencial de la filosofía de Sócrates es el de ahondar en el propio conocimiento, profundizar en el propio interior. “Nos ordena conocer el alma aquel que nos dice conócete a ti mismo”, afirmaba. El lema del frontispicio del templo de Apolo en Delfos es también la máxima fundamental del pensamiento socrático.

Centrémonos ahora en los principios de su Ética. Ya hemos dicho que, para Sócrates, en manera alguna es lícito cometer una injusticia; que hemos de estar dispuestos, incluso, a sufrirla si no hay más remedio, pero que el mayor mal es ser uno mismo injusto con los demás, hacerles algún tipo de daño. En términos positivos, la búsqueda de la justicia, la integridad y honestidad personales, la práctica de las virtudes o excelencias (areté, en griego) morales -pues para Sócrates todas ellas constituyen en el fondo una unidad- es el objetivo de la vida, lo que hace a una vida humana digna de ser vivida.

Cinco son para Sócrates y las virtudes principales: prudencia, justicia, piedad, fortaleza y templanza. La prudencia, sensatez o sabiduría, para acertar en lo que debe hacerse, para tomar las decisiones adecuadas y elegir los mejores medios que convengan un fin; la justicia en todos los intercambios y relaciones humanas, cumpliendo con los acuerdos y con la palabra dada; la piedad para con los dioses y en todo lo concerniente a las obligaciones religiosas; la fortaleza o el valor para afrontar las situaciones difíciles o peligrosas y para tener el coraje de no ceder ante la injusticia, antes bien denunciarla; la templanza o moderación, en fin, que es la base de la virtud y consiste en el dominio de uno mismo, el debido control sobre las pasiones, deseos inmoderados o ambiciones excesivas o irracionales.

Cinco virtudes o excelencias que se requieren mutuamente y que en el fondo constituyen, como hemos dicho, una sola virtud: el orden, la armonía y la integridad de la propia persona que vive del aprecio y la práctica de lo que es verdaderamente hermoso, noble y bueno. Esta es la buena condición del alma. La persona sabia es la que comprende estas verdades y es capaz de vivir conforme a ellas. Por eso mismo es, para Sócrates, la persona más feliz, puesto que la práctica de las virtudes no es un simple medio para alcanzar la felicidad, sino que la virtud constituye la misma felicidad.

Apreciamos, por tanto, que la vida buena es la vida inteligente, la vida guiada por la razón, pues uno es verdaderamente racional cuando elige lo que es mejor para él mismo y para los demás. Por eso no hay que confundir el bien con el propio interés o la mera conveniencia personal. Sólo los bienes morales, la práctica de las virtudes, constituyen el genuino bien de la persona. De igual manera, el verdadero mal que debemos rechazar no es otra cosa que los males morales: la injusticia, violencia y depravación en todas sus formas.

Sócrates creía en la existencia de un orden universal (thémis, en griego), que ni siquiera los dioses podían transgredir. Y este orden es el que fundamenta valores y verdades objetivas, universales, válidas para todo ser humano y que nosotros podemos conocer. Una acción moral es buena si es conforme a este orden cósmico o natural, un orden del que participa la naturaleza humana, tal como acabamos de decir, cuando se rige por la razón. Por eso la justicia representa, en al ámbito de la vida y las relaciones humanas, dicho orden de la Naturaleza u orden del mundo.

Un especialista en Sócrates, Alfonso Gómez-Lobo, ha resumido muy bien los principios de la ética socrática[4]. Yo resumo y modifico un poco aquí su propio resumen:

1º. Una elección es racional cuando elige lo que es mejor para el agente.

2º. Para todo ser humano, es bueno ser un buen ser humano y lo mejor es ser un excelente (virtuoso) ser humano.

3º. Toda persona, antes de actuar, debe considerar exclusivamente si lo que va hacer es justo o injusto. Pues algo es bueno para nosotros sólo en el caso de que sea moralmente justo.

4º. Uno no debe de ningún modo cometer una injusticia, pues ello es siempre algo malo y vergonzoso. Tampoco se puede cometer una injusticia como respuesta a otra injusticia sufrida.

5º. Debe valorarse, por encima de todo, no la vida, sino la vida buena. La virtud es, así, considerada más valiosa que la vida misma.

6º. El mayor bien, la felicidad, consiste en actuar de manera noble y buena. El mayor de los males, en cambio, es la acción injusta.

7º. Toda persona racional quiere su verdadero bien, aunque a veces lo desconoce. Por eso hemos de buscarlo con toda sinceridad y honestidad.

8º. Algo es realmente bueno si posee el orden que le es propio.

De estos principios se sigue que la persona sensata, sabía y prudente es la que conoce lo que es bueno y lo practica; la que vive conforme a sus ideales y verdades o convicciones más esenciales. Por eso el sabio no obra mal y por eso, también, la persona malvada es un profundo ignorante: de su verdadera naturaleza y de las cosas que hacen hermosa y plena la vida. El llamado intelectualismo moral socrático, que hace coincidir el bien con el conocimiento y asocia a ambos con la felicidad, acaso no sea siempre bien entendido, pues no puede ignorar nuestras limitaciones y debilidades, ni desconocer tampoco que no basta simplemente con saber que algo es bueno para elegirlo siempre.

Sócrates concedía una gran importancia la educación y quiso decirnos que la propia vida y el propio conocimiento han de ir de la mano, que no pueden separarse el ser y el conocer, que ser es siempre más importante que tener y que la propia experiencia y vivencia de los bienes verdaderos, de aquellos que realmente contribuyen a la excelencia y a la plena realización de un ser humano, es inseparable de nuestro conocimiento acerca de los mismos, constituye el genuino conocimiento.

Sócrates no enseñaba propiamente nada; tampoco cobraba a sus discípulos, ni era partidario de los largos discursos o de la retórica, del arte de la persuasión. Por el contrario, animaba a sus amigos, discípulos e interlocutores a que buscasen por sí mismos y en sí mismos las verdades esenciales; les ayudaba dialogando, formulando preguntas y orientándoles para que se hiciese la luz en sus propias almas, en sus propias inteligencias. Él, hijo de una partera, fue maestro en el arte de alumbrar las verdades. Partiendo de la docta ignorancia, como se la llamará más tarde, de la búsqueda común e incesante, de la apertura intelectual y el aprecio por la argumentación racional, del amor por la belleza en todas sus formas, sobre todo espirituales y morales, este hombre modesto, sencillo, del pueblo, este sabio que no escribió nunca nada, ha tenido una influencia histórica inestimable y permanece todavía como modelo del filósofo, así como paradigma de la integridad ética y de la estimación de la justicia.

[1] En su propia vida apreciamos que actuó siempre conforme a sus ideas y principios. Demostró valor, entereza y sobriedad en múltiples circunstancias, y su carácter íntegro e insobornable cuando se opuso a participar en el arresto de León de Salamina, ya que pensaba que un arresto al que iba a seguir una ejecución sin juicio es algo injusto (ver Apología de Sócrates 32 c 3 – d 7). Un excelente estudio biográfico es el libro de Antonio Tovar: Vida de Sócrates, Alianza, Madrid, 1999.

[2] La víspera del juicio a Sócrates se inició precisamente un período que vendría a durar 30 días y en el que no se podía ejecutar a nadie, para mantener pura la ciudad, pues se conmemoraba el aniversario del viaje de Teseo hasta Creta y la liberación de los jóvenes que debían sacrificarse al Minotauro. En cumplimiento de una promesa a Apolo, todos los años se fletaba un barco en peregrinación a Delos, la isla del mar Egeo, cuna de Apolo y Artemisa. Platón se refiere esto en su diálogo Fedón y lo interpreta como una coincidencia afortunada y como un favor que el propio Apolo concediera a Sócrates (ver Fedón, 58 a 6 – c 5).

[3] Hersch, J.: El gran asombro. La curiosidad como estímulo en la historia de la filosofía, Acantilado, Barcelona, 2010, p. 25.

[4] Gómez-Lobo, A.: La ética de Sócrates, Editorial Andrés Bello, Barcelona, 1999, pp. 209-210.

0 comentarios